Un véhicule équipé d’un régulateur de vitesse adaptatif peut prendre en charge l’accélération et le freinage, mais exige que le conducteur garde les mains sur le volant. Pourtant, ce type d’assistance ne répond pas aux mêmes critères qu’une voiture capable de circuler sans intervention humaine sur certains trajets. Les constructeurs utilisent des termes différents pour qualifier ces technologies, même lorsque leur fonctionnement semble similaire.

La confusion persiste entre les appellations commerciales et les classifications internationales. Les écarts entre les niveaux d’autonomie sont plus subtils qu’il n’y paraît, et la frontière entre assistance avancée et véritable autonomie reste mouvante.

Plan de l'article

Conduite autonome et conduite automatisée : des notions souvent confondues

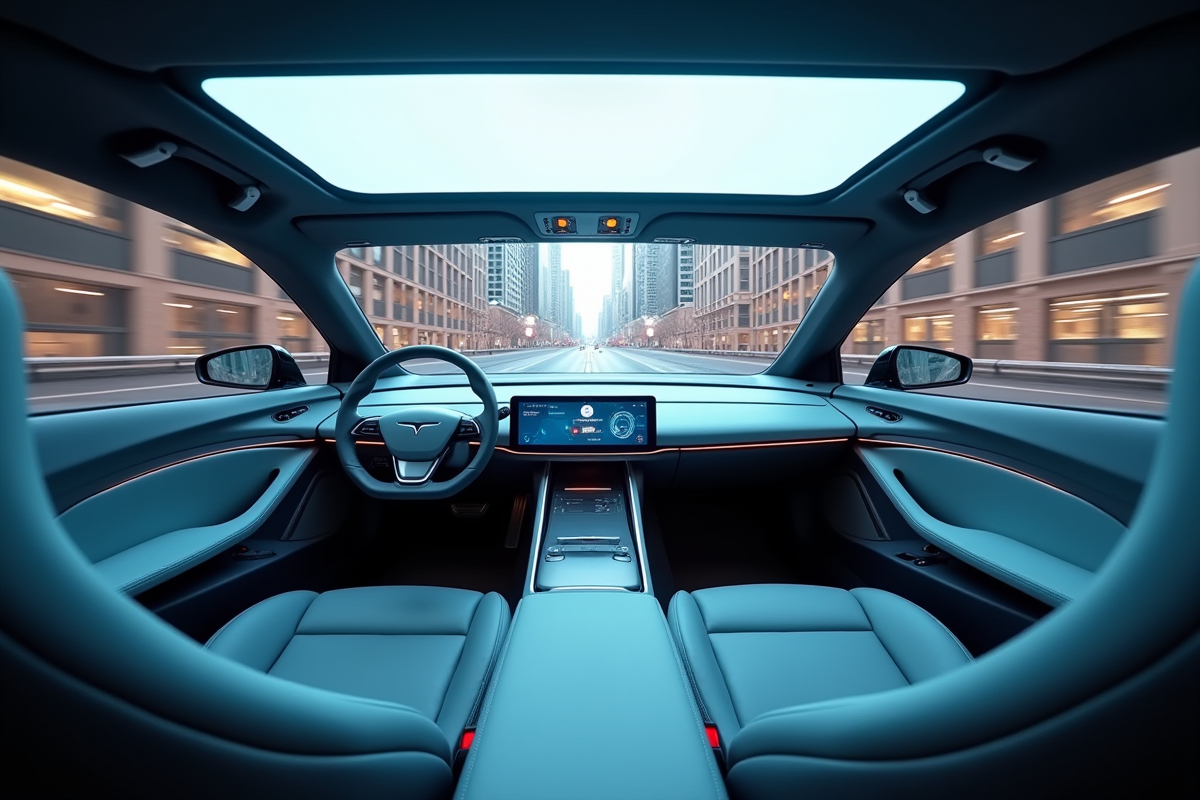

La conduite automatisée regroupe toutes les fonctions d’assistance à la conduite qui délèguent certaines tâches au véhicule, tout en maintenant la supervision constante du conducteur. Ces dispositifs, classés du niveau 1 au niveau 3, gèrent parfois la vitesse, la direction ou le freinage, mais l’humain doit toujours pouvoir reprendre le contrôle à tout instant. Il serait trompeur d’y voir une autonomie totale : l’implication humaine reste incontournable.

Depuis l’été 2022, les véhicules dotés de la conduite autonome de niveau 3 sont autorisés en France. À ce stade, la voiture gère seule la circulation dans des situations bien précises, mais le conducteur doit demeurer prêt à intervenir en cas de sollicitation. Les niveaux 4 et 5 incarnent l’autonomie avancée, mais leur usage se limite encore à des contextes spécifiques ou à des lieux expérimentaux, comme c’est le cas avec certains minibus autonomes lors d’événements majeurs.

Ce qui différencie fondamentalement conduite autonome et conduite automatisée, c’est le degré d’émancipation du véhicule vis-à-vis de l’humain. Pour y voir plus clair, voici un panorama synthétique des niveaux d’autonomie selon la SAE (Society of Automotive Engineers) :

- Niveau 0 : pas d’assistance, le conducteur garde la main sur tout

- Niveaux 1 à 2 : assistance partielle, vigilance permanente requise

- Niveau 3 : autonomie conditionnelle, l’humain peut reprendre le contrôle à tout moment

- Niveaux 4 et 5 : autonomie avancée ou complète, sans nécessité d’intervention humaine dans des contextes bien définis

La confusion s’explique souvent par le langage employé par les constructeurs et l’évolution rapide des règles. Prendre le temps de préciser le niveau d’autonomie de chaque système permet de mieux comprendre ce qui relève d’une assistance évoluée ou d’une vraie délégation, et de rappeler que le conducteur occupe encore une place centrale dans l’équation automobile contemporaine.

Quels sont les niveaux d’autonomie des véhicules ?

La SAE (Society of Automotive Engineers) a défini une grille claire des niveaux d’autonomie qui va de 0 à 5. Chaque niveau implique un rôle différent pour le conducteur, une part d’automatisation variable et des applications bien distinctes. Voici ce qui différencie concrètement chaque étape :

- Niveau 0 : aucune automatisation. Le conducteur gère tout, du début à la fin du trajet.

- Niveau 1 : assistance ponctuelle, comme le régulateur de vitesse. L’humain surveille et reste actif.

- Niveau 2 : automatisation partielle. Des systèmes comme l’Autopilot de Tesla combinent plusieurs fonctions (vitesse, trajectoire), mais le conducteur doit surveiller et intervenir à tout moment.

- Niveau 3 : automatisation conditionnelle. Le système, tel que le Drive Pilot de Mercedes, peut gérer le trafic dans certaines conditions, mais l’humain doit pouvoir reprendre la main si la voiture le demande.

- Niveau 4 : automatisation élevée. Les taxis autonomes Waymo ou les minibus WeRide circulent sans conducteur dans des zones prédéfinies où l’intervention humaine n’est plus la norme.

- Niveau 5 : autonomie totale. Plus de volant, plus de pédales : la machine décide de tout, quel que soit l’environnement. Ce niveau reste pour l’instant hors de portée du grand public.

Des expérimentations récentes, comme les minibus autonomes déployés à Roland-Garros 2024, incarnent concrètement le niveau 4 : navigation autonome sur des parcours strictement balisés. Ce panorama témoigne de la diversité des véhicules autonomes sur le marché, entre systèmes d’assistance sophistiqués et robots-taxis évoluant dans des espaces restreints. Les géants comme Tesla, Xpeng, Mercedes ou WeRide se livrent une concurrence acharnée pour repousser les limites de l’autonomie, chaque avancée technique soulevant de nouveaux défis réglementaires et sociétaux.

Technologies embarquées : comment fonctionnent ces systèmes ?

Pour fonctionner, la conduite autonome mobilise une panoplie de technologies embarquées, où chaque pièce du puzzle joue un rôle décisif dans la gestion du véhicule. Les capteurs, radars, caméras, ultrasons et LiDAR, auscultent l’environnement en trois dimensions, détectant avec une grande précision la position des obstacles ou la signalisation. Mercedes, avec son Drive Pilot, utilise le LiDAR pour fiabiliser la cartographie en temps réel et réduire les incertitudes.

Les données issues de ces capteurs sont traitées par des algorithmes d’intelligence artificielle capables d’interpréter, d’anticiper, de décider en quelques fractions de seconde. L’architecture logicielle repose sur un calculateur central qui fusionne l’ensemble des informations, puis les confronte à des cartes HD actualisées. Ce système permet au véhicule de reconnaître les autres usagers, d’ajuster sa trajectoire, de freiner ou d’accélérer avec une réactivité que l’humain aurait du mal à égaler.

Les exemples les plus connus, comme le régulateur de vitesse adaptatif ou l’assistant de maintien dans la voie, montrent comment ces différents composants dialoguent en permanence pour assurer une conduite fluide et sécurisée.

La sécurité reste la préoccupation majeure des industriels. Valeo, par exemple, s’associe à Stellantis pour perfectionner la perception des véhicules. Renault travaille avec WeRide pour mettre au point des navettes autonomes adaptées au transport collectif. Des collaborations comme celles d’Uber avec Volvo, ou de Mercedes avec ses partenaires capteurs, témoignent de l’importance d’une intégration technologique sans faille. Ces alliances participent à redéfinir les contours de la mobilité automatisée, où la distinction entre assistance et autonomie s’affine au fil des innovations.

Comprendre les différences clés pour mieux s’orienter dans l’évolution de la mobilité

La conduite automatisée correspond à des systèmes qui épaulent le conducteur, tout en exigeant une surveillance humaine ininterrompue. Les niveaux 1 à 3 de la SAE couvrent la grande majorité des véhicules aujourd’hui en circulation. L’Autopilot de Tesla, par exemple, illustre parfaitement le niveau 2 : il associe le maintien dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif, mais la vigilance du conducteur reste requise. Avec le Drive Pilot de Mercedes, la France a ouvert la voie en 2022 à une conduite autonome conditionnelle de niveau 3, franchissant un cap technologique et réglementaire. À ce stade, certaines tâches peuvent être déléguées, mais l’humain doit rester en mesure d’agir à tout moment.

Dès le niveau 4, le véhicule circule sans intervention humaine dans des zones limitées. Les minibus autonomes testés lors d’événements comme Roland-Garros, ou encore les taxis Waymo aux États-Unis, illustrent cette autonomie restreinte, encadrée par des protocoles stricts et des infrastructures dédiées. Quant au niveau 5, il relève encore du laboratoire : une mobilité sans volant ni pédale, qui n’est pas près de s’inviter dans la vie quotidienne.

La législation façonne l’accès à ces innovations. L’Union européenne élabore de nouveaux textes pour accompagner la montée en puissance de l’autonomie, tandis que des discussions sont en cours à l’échelle internationale sous l’égide des Nations unies. La notion de responsabilité évolue elle aussi : selon le niveau d’autonomie, la charge d’un accident pourra reposer sur le conducteur, le constructeur ou même l’éditeur de logiciel. Décoder ces nuances, c’est se préparer à voir émerger une mobilité radicalement transformée, où la voiture s’affranchit peu à peu de l’humain, sous la surveillance attentive des régulateurs… et des assureurs.